El hombre había sido precavido, pero no lo suficiente. A pesar de que había encendido la luz del cuarto con la ventana cerrada, tras apagarla, la abrió para refrescar la habitación, y no pudo evitar que se colara el insecto.

El hombre había tenido un día duro y se disponía a tumbarse sobre la cama en busca de un sueño bien merecido. Se giró del costado izquierdo, la única postura que le permitía dormir, dejó caer sus cansados párpados y pensó fugazmente en lo agradable que era dejarse llevar en los brazos de Morfeo sin ninguna preocupación.

Se encontraba en el filo del sueño cuando un familiar zumbido lo devolvió a la vigilia. Siempre tenía que haber un incordio, pensó en la penumbra, un problema inesperado que le impidiera relajarse y alcanzar la ansiada tranquilidad. El desagradable sonido sin duda había sido emitido muy cerca del oído, así que de forma casi automática su brazo se flexionó como un resorte y palmeó el aire con la intención de alcanzar al molesto insecto. Él mismo se dio cuenta de lo impotente del gesto, pues era harto improbable que su mano lo derribara en pleno vuelo. Un golpe certero a la primera casi nunca sucedía.

Durante un rato no oyó nada, así que albergó la esperanza de que el insecto se hubiera esfumado con la misma facilidad con la que llegó. Pero su optimismo se vino abajo con la nueva incursión del insecto. Esta vez el volumen del aleteo infernal parecía más elevado, como si estuviera dentro de su cabeza. El hombre notó como crecía su nerviosismo. Este nuevo zumbido significaba que habría un tercero, un cuarto, y así hasta que el mosquito se saciara o le hubiera chupado toda la sangre. Se consideraba un hombre de paz, pero no podía tolerar que un ser tan insignificante le impidiera descansar como merecía. Se levantó de la cama con determinación, encendió la luz y cogió una camiseta sucia.

Con su nueva y mortífera arma en forma de camiseta inspeccionó con detenimiento el dormitorio como si le fuera la vida en ello. En el espejo del armario observo momentáneamente lo salvaje de su figura, un hombre trasnochado de casi uno noventa en calzoncillos asiendo una camiseta. Estaba tan despierto y atento que hubiera sido capaz de contar los puntitos del gotelé de la blanca pared uno a uno. Abrió bien sus oídos para captar lo mejor posible el zumbido y calcular la trayectoria del insecto. No lograba verlo, el muy cabrón parecía invisible, pensó el improvisado cazador. Razonó que en algún momento se posaría sobre algún objeto de la habitación y ahí es cuando ¡zasca!, le propinaría el golpe mortal. Los segundos se hacían eternos, y el zumbido de fondo comenzaba a desquiciar al hombre. Mientras buscaba con ansia al que ya consideraba su peor enemigo, su némesis alada, descubrió antiguos vestigios de otras batallas: mosquitos aplastados y restos de sangre salpicaban las paredes por doquier, mostrando que su lucha tenía antecedentes.

Llevaba un rato sin escucharlo cuando le pareció atisbar una manchita oscura que sobresalía de la pared. Su rostro reflejó satisfacción; por fin la criatura tomaba forma ante sus ojos. Se lo había imaginado más grande, más feroz, pero igualmente le pareció temible y digno de batir: el hombre frente al mosquito.

Nunca le habían considerado un hombre agresivo. Una exnovia suya llegó a decir una vez de él que si por un casual matase una mosca sería muy posible que la enterrara. Si bien hacía un tiempo hubiera aceptado esta condición con resignación, ahora le pareció que no era cierto, que él tenía un instinto asesino a la altura de Gengis kan y que no descansaría hasta que su enemigo mortal acabase empotrado en la pared con su correspondiente chorro de sangre. De hecho, antes de que alzara con premeditación la camiseta a un metro de distancia del díptero, recordó que su ex era la que mataba los insectos en casa. Este recuerdo le hizo sentir una humillación y luego ira que transformó en un latigazo perfecto de la camiseta sobre el lugar donde se encontraba el mosquito. Pareció ralentizarse ese segundo, y pudo apreciar cómo se escurría la camiseta poco a poco hasta desvelar lo que sin duda era un insecto aplastado. Se sintió orgulloso durante un momento por su arrojo y acierto. Sin embargo, el cadáver del díptero no había desprendido sangre como había imaginado el hombre.

Tras apagar la luz, se volvió a tender sobre el colchón y dedicó unos segundos a recrearse en el placer que suponía haber matado al mosquito. Se giró del costado izquierdo, cerró los ojos y todo se tornó oscuro.

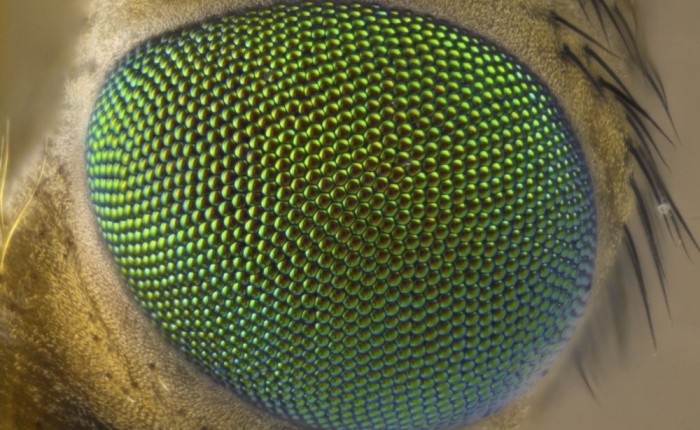

Lo siguiente que vino a su mente fue que se encontraba en la calle contemplándose a sí mismo. Todo era confuso, de hecho, no podía ver con claridad al haber muchos puntos borrosos y no discernir los colores. Lo que si sentía de algún modo extraño eran los olores y el calor de los objetos. La luz que iluminaba lo que parecía su cuarto se apagó y se oyó un click como de algo abriéndose. Detectó un calor fuerte en el interior del cuarto y sintió un gran impulso para meterse en él. Unos ligeros ronquidos se mezclaban con unas sensaciones nuevas que él supuso que eran aire que denotaba la presencia de un animal. Sin poder pensar, se acercó al origen de la salida de ese aire caliente que le provocaba cierto placer y sintió que en algún lugar había un río cuyo fluir le producía aún más placer. Sin saber porqué tenía la certeza de que este río de calor que palpitaba era su objetivo. Le costaba encontrar las palabras ante tanta confusión. Hizo un esfuerzo y las encontró entrelazadas entre las nuevas y recién despertadas percepciones: era un río de sangre que manaba más allá de la piel. Tenía que perforarla, tenía que acceder a ese néctar prodigioso. Cuando estaba a punto de hacerlo, sintió un movimiento bajo sus pies y saltó para luego comenzar a volar en la oscuridad. Pasó un tiempo danzando, haciendo piruetas imposibles tratando de despistar a ese temible animal que le acosaba. Llegó un momento en que no pudo más y sus patas descansaron sobre una superficie nueva, más fría que la anterior del animal. Pensó que estaba muy cansado, que necesitaba descansar. Cerró los ojos, apagó sus antenas y fue lo último que sintió.